Ярутка полевая - Thlaspi Arvense

Пока что он не блокируется — СКАЧАТЬ IMO

Сделать заказ через мессенджеры:

Ярутка полевая - Thlaspi Arvense

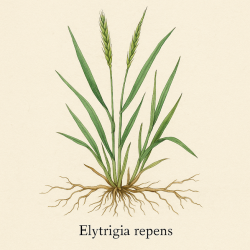

Наименование: Ярутка полевая – Thlaspi arvense L., Acker-Hellerkraut, Mastuerzo de campo, Thlaspi des champs, فجل الحقل, ผักกาดนา, Dalachka, Ярутка талаа, Sahə qırxboğumu, Ярутка заминӣ, Laukinis pipirnis, Lauku piparene, Ярутка польова, חֶרְדָל הַשָּׂדֶה

Синонимы: Пастушья сумка полевая, полевая ярутка, Pennycress, Field pennycress, Ackersenf, Herbe aux écus, Mastuerzo campestre, فجل بري, ผักกาดทุ่ง, Field mustardweed

Используемые части: корень, трава, семена

Основные показания к применению Ярутка полевая (Thlaspi arvense): хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, астенозооспермия, олигоспермия, орхоэпидидимит, уретрит, цистит, мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания органов малого таза, функциональная гипогонадия, синдром хронической тазовой боли

Показания к применению Ярутка полевая (Thlaspi arvense) в составе микстур и комплексов: эректильная дисфункция психогенного и сосудистого генеза, бесплодие смешанного происхождения, хронический пиелонефрит, аденома простаты II стадии, вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, метаболический синдром, нарушения микроциркуляции органов малого таза

Основные фармакологические свойства Ярутка полевая (Thlaspi arvense): антиоксидантное, противовоспалительное, андрогенномодулирующее, сперматопротекторное, простатопротекторное, диуретическое, антибактериальное, антимикробное, анальгезирующее, адаптогенное, ангиопротекторное, детоксикационное, противоопухолевое, иммуномодулирующее

Дозировка фармакологических форм – Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)

Порошок – Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)

Назначение: хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, астенозооспермия, олигозооспермия, синдром хронической тазовой боли, уретрит, цистит, мочекаменная болезнь

Стандартная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 1–2 г внутрь 2–3 раза в сутки во время еды; курс 21–28 дней

Усиленная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 2 г 3 раза в сутки при хроническом простатите, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, астенозооспермии; курс до 6 недель под контролем симптомов и лабораторных показателей

Максимальная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 3 г 3 раза в сутки (суточно до 9 г) кратковременно 10–14 дней при выраженной симптоматике хронического простатита или синдрома хронической тазовой боли; далее перейти на стандартную дозировку

Профилактическая дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 1 г внутрь 1–2 раза в сутки 14 дней каждого месяца при хронических воспалительных заболеваниях нижних мочевых путей в ремиссии и при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I стадии

Детская дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) применение у детей не рекомендуется; достоверные научные данные о дозировках для возраста до 18 лет не зарегистрированы

Противопоказания: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) индивидуальная гиперчувствительность, активная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, выраженный гастрит с повышенной кислотностью, выраженная почечная недостаточность, беременность и лактация — достоверные данные о безопасности не зарегистрированы, заболевания щитовидной железы с дефицитом йода — с осторожностью

Побочные эффекты: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) достоверные данные о специфических побочных эффектах при передозировке не зарегистрированы; возможны диспепсия и аллергические реакции

Корректировка по массе тела пациента: при массе тела <60 кг уменьшить все указанные дозы на 25 %; при массе тела >90 кг увеличить на 25 % при хорошей переносимости

Технология приготовления: Порошок Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) Сырьё: высушенная трава (надземная часть) 100 г. 1) Отобрать сырьё, удалить посторонние включения. 2) Сушить при температуре не выше 40 °C до остаточной влажности ≤10 %. 3) Измельчить на мельнице до фракции 0,3–0,5 мм, просеять. 4) Провести контроль микробной обсеменённости по фармакопее. 5) Упаковать в герметичную ёмкость с влагопоглотителем. Выход: 100 г порошка. Ингредиенты для 100 г: трава ярутки 100 г

Условия и сроки хранения: Порошок Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) хранить в плотно закрытой таре, при температуре 5–25 °C, влажность ≤60 %, защищать от света и источников электромагнитных помех; срок хранения 24 месяца; после вскрытия использовать в течение 60 дней

Экстракт сухой – Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)

Назначение: хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, астенозооспермия, олигозооспермия, уретрит, цистит, мочекаменная болезнь, синдром хронической тазовой боли

Стандартная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) экстракт (эквивалент 10:1 к сырью) по 500 мг внутрь 2 раза в сутки; курс 21–28 дней

Усиленная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 500 мг 3 раза в сутки при хроническом простатите и астенозооспермии; курс до 6 недель под контролем жалоб и лабораторных показателей

Максимальная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 1 г 3 раза в сутки (суточно до 3 г) не более 14 дней при выраженном болевом синдроме и дизурии, затем переход на стандартную дозировку

Профилактическая дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 250–500 мг 1 раз в сутки 14 дней каждого месяца при ремиссии хронического простатита и при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I стадии

Детская дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) применение у детей не рекомендуется; достоверные научные данные о дозировках для возраста до 18 лет не зарегистрированы

Противопоказания: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) индивидуальная гиперчувствительность, активные эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, выраженная почечная недостаточность, беременность и лактация — достоверные данные о противопоказаниях/безопасности не зарегистрированы, заболевания щитовидной железы при дефиците йода — с осторожностью

Побочные эффекты: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) достоверные данные о специфических побочных эффектах при передозировке не зарегистрированы; возможны диспепсия, аллергические реакции

Корректировка по массе тела пациента: при массе тела <60 кг уменьшить дозы на 25 %; при массе тела >90 кг увеличить на 25 % при хорошей переносимости

Технология приготовления: Экстракт сухой Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) Ингредиенты для 100 г продукта (10:1): трава ярутки высушенная и измельчённая 1000 г, этанол пищевой 50 % (объём по технологии), очищенная вода (для доведения концентрации этанола), инертный наполнитель (по необходимости, например мальтодекстрин) до стандартизации. 1) Провести мацерацию сырья 1:10 в 50 % этаноле при 20–25 °C 48–72 часа при периодическом перемешивании. 2) Слить экстракт, отжать жмых, объединить вытяжки, профильтровать. 3) Полностью удалить органический растворитель: упаривать на водяной бане при температуре не выше 50 °C и/или проводить вакуумное испарение до густого экстракта; контрольный признак — полное исчезновение запаха этанола. 4) Досушить до сухого экстракта в вакууме при ≤45 °C, при необходимости распылительная сушка с носителем. 5) Стандартизовать по эквиваленту к сырью (10:1). Важно: этанол используется исключительно для экстракции и не является компонентом готового препарата; допустимое остаточное содержание этанола — ≤5000 ppm (класс 3 по фармакопее). Предупреждение: промежуточный продукт, содержащий жидкий растворитель, не применять как лекарственное средство.

Условия и сроки хранения: Экстракт сухой Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) хранить герметично, при температуре 5–25 °C, защищать от света и влаги; срок хранения 24 месяца; после вскрытия использовать в течение 90 дней

Спиртовой настой – Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)

Назначение: хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, астенозооспермия, олигозооспермия, орхоэпидидимит, синдром хронической тазовой боли, хронический уретрит, цистит, мочекаменная болезнь

Стандартная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 20 капель (1 мл) на 50 мл воды 2 раза в сутки за 30 минут до еды; курс 21–28 дней

Усиленная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 30 капель (1,5 мл) на 50 мл воды 3 раза в сутки при хроническом простатите, доброкачественной гиперплазии предстательной железы II стадии, орхоэпидидимите; курс до 6 недель под контролем состояния

Максимальная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 40 капель (2 мл) на 50 мл воды 3 раза в сутки (до 6 мл в сутки) не более 10 дней при выраженном воспалительном процессе или болевом синдроме; затем переход на стандартную дозировку

Профилактическая дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 10 капель (0,5 мл) на 50 мл воды 1 раз в сутки 14 дней каждого месяца при хроническом простатите в ремиссии или склонности к застойным явлениям в органах малого таза

Детская дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) применение у детей до 18 лет не рекомендуется; достоверные научные данные о дозировках отсутствуют

Противопоказания: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) индивидуальная гиперчувствительность, алкоголизм, поражения печени, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность и лактация — достоверных данных о безопасности нет, заболевания щитовидной железы с дефицитом йода — применять с осторожностью

Побочные эффекты: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) возможны диспепсия, аллергические реакции, при передозировке — кратковременная тошнота, раздражение слизистой желудка

Корректировка по массе тела пациента: при массе тела <60 кг — уменьшить дозу на 25 %; при массе >90 кг — увеличить дозу на 25 % при хорошей переносимости

Технология приготовления: Спиртовой настой Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) Ингредиенты для 100 г продукта: трава ярутки измельчённая 30 г, этанол 70 % 70 г. 1) Поместить траву в стеклянную ёмкость, залить спиртом. 2) Настоять 14 дней при 20–25 °C в тёмном месте, ежедневно перемешивая. 3) Отфильтровать, отжать остаток. 4) Проверить прозрачность и запах; при необходимости профильтровать повторно. Важно: этанол используется как экстрагент; остаточное содержание в готовом настое ≤5 %.

Условия и сроки хранения: Спиртовой настой Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) хранить в герметичной таре из тёмного стекла при температуре 10–25 °C, вдали от источников света и тепла; срок хранения 24 месяца, после вскрытия использовать в течение 60 дней

Масляный инфуз – Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)

Назначение: хронический простатит, орхоэпидидимит, варикоцеле, астенозооспермия, олигозооспермия, нейрогенный синдром тазовой боли, воспалительные заболевания мошонки

Стандартная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) наружное применение — наносить 2–3 мл инфуза на кожу промежности и мошонки 2 раза в день лёгкими массирующими движениями; курс 21 день

Усиленная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 3 мл 3 раза в день при хроническом простатите и выраженной боли в промежности; курс до 30 дней

Максимальная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 5 мл 3 раза в день (15 мл/сутки) не более 10 дней при резком болевом синдроме или выраженном воспалении; затем перейти на стандартную дозировку

Профилактическая дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 2 мл 1 раз в сутки перед сном курсом 10 дней каждые 2 месяца при хроническом простатите и нарушении микроциркуляции органов малого таза

Детская дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) не применяется у лиц младше 18 лет; данные о безопасности отсутствуют

Противопоказания: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) индивидуальная гиперчувствительность, острые гнойные процессы, дерматит в зоне нанесения, беременность и лактация — данные о противопоказаниях не зарегистрированы

Побочные эффекты: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) при передозировке возможны локальное раздражение кожи, гиперемия, лёгкое жжение

Корректировка по массе тела пациента: не требуется, корректировка проводится по площади нанесения

Технология приготовления: Масляный инфуз Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) Ингредиенты для 100 г: высушенная измельчённая трава ярутки 30 г, масло кокоса 70 г. 1) Смешать компоненты, выдержать на водяной бане при температуре 60 °C 3 часа, периодически помешивая. 2) Настоять 48 часов при 25 °C, затем профильтровать через бумажный фильтр. 3) Проверить отсутствие осадка и постороннего запаха. Готовый инфуз — прозрачный, со слабым травяным ароматом.

Условия и сроки хранения: Масляный инфуз Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) хранить в плотно закрытой ёмкости из тёмного стекла при 10–25 °C, избегать прямого света; срок хранения 12 месяцев; после вскрытия использовать в течение 90 дней

Суппозиторий ректальный – Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)

Назначение: хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, синдром хронической тазовой боли, орхоэпидидимит, астенозооспермия, олигозооспермия, нарушения микроциркуляции органов малого таза

Стандартная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) по 1 суппозиторию (масса 2 г, содержащий 0,2 г экстракта) 1 раз в сутки на ночь после дефекации; курс 20–30 дней

Усиленная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером) при выраженном болевом синдроме, хроническом простатите с застойными явлениями, орхоэпидидимите; курс до 30 дней

Максимальная дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 2 суппозитория 2 раза в сутки (суточно 4 шт., 8 г) не более 10 дней при обострении хронического простатита или выраженном болевом синдроме, затем переход на стандартный режим

Профилактическая дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) 1 суппозиторий через день курсом 10–14 дней каждые 2 месяца для профилактики обострений хронического простатита и для улучшения микроциркуляции органов малого таза

Детская дозировка: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) применение у детей не рекомендовано; достоверных научных данных о безопасности для возраста до 18 лет нет

Противопоказания: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) индивидуальная гиперчувствительность, острые воспалительные процессы прямой кишки (проктит, парапроктит), кровоточащие геморроидальные узлы, трещины анального канала, злокачественные новообразования прямой кишки, беременность и лактация — достоверных данных о противопоказаниях не зарегистрировано

Побочные эффекты: Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) при передозировке возможны чувство жжения или раздражения в прямой кишке, кратковременное учащение стула, лёгкая слабость

Корректировка по массе тела пациента: при массе тела <60 кг использовать по 1 суппозиторию через день; при массе тела >90 кг допустимо 2 суппозитория в сутки в течение 10 дней, затем уменьшение до стандартной дозировки

Технология приготовления: Суппозиторий ректальный Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) Ингредиенты для 100 г продукта (50 суппозиториев по 2 г): густой экстракт ярутки (полученный методом этанольной экстракции с полным удалением растворителя) 10 г, масло какао 60 г, масло кокоса 20 г, пчелиный воск 10 г. 1) Растопить масло какао и масло кокоса на водяной бане при 40–45 °C. 2) Добавить густой экстракт ярутки и тщательно перемешать до однородной массы. 3) Ввести воск для стабилизации структуры. 4) Разлить в формы по 2 г, охладить при температуре 4 °C до полного застывания. 5) Проверить массу и однородность. 6) Упаковать в блистеры или фольгированные стрип-пакеты.

Условия и сроки хранения: Суппозиторий ректальный Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) хранить при температуре 5–15 °C, вдали от источников света и тепла, в оригинальной упаковке; срок хранения 12 месяцев; после вскрытия использовать в течение 30 дней

Токсичность и биобезопасность – «Ярутка полевая» (Thlaspi arvense L.)

Кратко: для этанольного цельнотравного экстракта Thlaspi arvense в клеточных тестах отмечена низкая цитотоксичность (CC₅₀ > 1000 мкг/мл). Данных о достоверной LD₅₀ именно для Thlaspi arvense на животных в доступных авторитетных источниках не выявлено; потому острая токсичность экстракта оценивается как низкая, тогда как при длительном потреблении семян/масла возможны органоспецифические риски из-за глюкозинолатов (прежде всего синигрина) и эруковой кислоты. По хронической токсичности для животных описаны нарушения функции щитовидной железы, печени, почек и сердечная липидоз-токсичность (для эруковой кислоты). У лошадей растение токсично (изотиоцианаты). Суммарная оценка: остро — малотоксичен (для экстрактов); при хроническом употреблении семян/масла с высоким содержанием глюкозинолатов/эруковой кислоты — потенциально умеренно токсичен.

Ссылка на исследование: Walter N.S., Bagai U. (2014). Antiplasmodial Potential of Traditional Medicinal Plant Thlaspi arvense. European Journal of Medicinal Plants, 4(12):1378–1387. (в работе показана безопасность для HeLa и нормальных фибробластов: CC₅₀ > 1000 мкг/мл; данных LD₅₀ нет) (journalejmp.com)

Ссылка на исследование: Hartnell G.F. et al. (2022). Performance and health of broiler chickens fed low erucic acid, lower fiber pennycress (CoverCress™) grain. (итог: безопасно при включении ≈4% и уровне суммарных глюкозинолатов ≤4,9 µмоль/г; при более высоких уровнях возможны нежелательные эффекты на щитовидную железу/печень) (PMC)

Ссылка на исследование: Alhotan R.A. et al. (2017). Nutritive value and the maximum inclusion level of pennycress meal for broiler chicks. Poultry Science, 96(12):4278–4287. (оценка допустимых уровней ввода шрота ярутки с учётом глюкозинолатов) (ScienceDirect)

Ссылка на исследование: EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) (2016). Erucic acid in feed and food. EFSA Journal, 14(11):4593. (установлен ПДИ/TDI эруковой кислоты 7 мг/кг массы/сут; целевой орган — сердце, миокардиальная липидоз-токсичность) (efsa.onlinelibrary.wiley.com)

Ссылка на исследование: BfR (2018). Erucic acid: BfR endorses proposed maximum levels… (подтверждает выводы EFSA о кардиотоксичности эруковой кислоты и риск миокардиальной липидозы)

Ссылка на исследование: Sun X. et al. (2023). Fungal Bioprocessing to Improve Quality of Pennycress Meal as a Potential Feeding Ingredient for Monogastric Animals. Fermentation, 9(8):732. (систематизация токсичности синигрина: нарушение йодного захвата, гипотиреоз, замедление роста, нарушение репродукции, влияние на печень и почки у животных) (MDPI)

Ссылка на исследование: ASPCA Animal Poison Control (некоммерческая база). Field Pennycress (Thlaspi arvense) — токсично для лошадей (токсический принцип: изотиоцианаты; клиника: колики, диарея, дерматит). (ASPCA)

Ссылка на исследование: Fahey J.W. et al. (2001). The chemical diversity and distribution of glucosinolates and isothiocyanates among plants. (обзор токсико-нутритивных эффектов отдельных глюкозинолатов у крыс, механизмы превращения в изотиоцианаты) (magistralbr.caldic.com)

Фармакодинамика – «Ярутка полевая» (Thlaspi arvense L.)

Thlaspi arvense L. относится к семейству капустных и характеризуется профилем серосодержащих глюкозинолатов и фенольных соединений, определяющих основные фармакодинамические эффекты на системном и местном уровнях. Ключевая особенность — ферментативный распад глюкозинолатов (в присутствии мирозиназы и вспомогательных белков) до изотиоцианатов, нитрилов и роданидов; эти реакционноспособные метаболиты ковалентно модифицируют белки-мишени (например, цистеиновые остатки в регуляторных сенсорах), что ведёт к модуляции сигнальных путей воспаления и антиоксидантной защиты. Для T. arvense описан тиоционат-формирующий белок (TaTFP), влияющий на направление распада глюкозинолатов и спектр образующихся метаболитов, что частично объясняет различия в биологических эффектах между представителями Brassicaceae.

Антивоспалительная активность объясняется подавлением провоспалительных каскадов NF-κB и, вероятно, MAPK, со снижением транскрипции медиаторов (TNF-α, IL-6, IL-1β) и ферментов эффекторного звена (iNOS, COX-2), а также уменьшением продукции оксида азота и реактивных форм кислорода. Параллельно изотиоцианаты и связанные метаболиты активируют путь Nrf2/ARE с индукцией ферментов фазы II детоксикации (например, HO-1, NQO1, GST), что усиливает эндогенную антиоксидантную и цитопротективную ответную реакцию. Эти эффекты подтверждаются как исследованиями на образцах T. arvense, так и клинико-экспериментальными обобщениями по глюкозинолатам и их изотиоцианатам в целом для Cruciferae.

Иммуномодулирующее действие реализуется за счёт снижения провоспалительной сигнализации врождённого иммунитета и возможной нормализации дисбаланса между про- и противовоспалительными цитокинами. На уровне кишечной экосистемы показана способность композиций из T. arvense влиять на структуру микробиоты и барьерные функции слизистой с уменьшением транслокации бактериальных компонентов и опосредованным снижением воспалительного ответа; это согласуется с общим механизмом, в котором противовоспалительная и антиоксидантная активность соединений Brassicaceae сопровождается улучшением целостности эпителиального барьера и плотных контактов.

Антимикробные и антисептические свойства связывают с изотиоцианатами, способными нарушать ферментативные процессы микроорганизмов посредством алкилирования тиоловых групп и изменения проницаемости мембран; для T. arvense продемонстрирована также выраженная биоингибирующая активность семенного жмыха в отношении растительных патогенов, что указывает на высокую химическую реактивность высвобождаемых продуктов распада глюкозинолатов и подтверждает их потенциал как местных уросептических и кожных адъювантов (в составе лекарственных форм наружного применения).

Фенольные компоненты (включая флавоноиды) дополняют фармакодинамический профиль антиоксидантными и мембраностабилизирующими эффектами: прямое улавливание свободных радикалов, хелатирование переходных металлов и торможение перекисного окисления липидов; в клеточных моделях фракции T. arvense с обогащением флавоноидами демонстрируют подавление TLR4/NF-κB-активации и умеренную цитопротекцию без выраженной цитотоксичности в терапевтическом диапазоне концентраций.

Суммарно фармакодинамика T. arvense описывается как сочетание: (1) системной противовоспалительной модуляции через NF-κB/MAPK и активации Nrf2-зависимой антиоксидантной защиты; (2) местной антимикробной активности изотиоцианатов; (3) антиоксидантной и мембраностабилизирующей роли фенольных метаболитов; (4) возможной нормализации барьерных и микробиом-ассоциированных параметров слизистых. Такой механизмный континуум согласуется со структурой активных веществ Brassicaceae и подтверждается экспериментальными данными на сырье T. arvense и обзорами по классу глюкозинолатов/изотиоцианатов.

Ссылка на исследование: Wang W. et al. (2025). Thlaspi arvense suppresses gut microbiota–related TNF-α/NF-κB inflammation and protects intestinal barrier. Phytomedicine. (PubMed запись с полным текстом в PMC) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40330488/; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12053237/). PubMed+1

Ссылка на исследование: Eisenschmidt-Bönn D. et al. (2019). Structural diversification during glucosinolate breakdown; structural information for thiocyanate-forming protein from Thlaspi arvense. Curr Opin Plant Biol 49:131-138. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6850609/). PMC

Ссылка на исследование: Melim C. et al. (2022). The Role of Glucosinolates from Cruciferous Vegetables in the Modulation of Oxidative Stress and Inflammation. Antioxidants 11(1):141. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8777706/). PMC

Ссылка на исследование: Esteve M. (2020). Mechanisms Underlying Biological Effects of Cruciferous Vegetables Bioactive Compounds. Front Nutr 7:111. (https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2020.00111/full). Frontiers

Ссылка на исследование: Vaughn S.F., Boydston R.A. (2005). Biofumigant compounds released by field pennycress (Thlaspi arvense) seedmeal. J Chem Ecol 31:167–177. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15839488/). PubMed

Ссылка на исследование: Connolly E.L., Hinds P.S. (2021). Glucosinolates from Cruciferous Vegetables and Their Health Effects. Nutrients 13(11):3921. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8575925/).

Фармакокинетика – «Ярутка полевая» (Thlaspi arvense L.)

Основные фармакокинетические характеристики Thlaspi arvense L. обусловлены присутствием глюкозинолатов, фенольных соединений, флавоноидов и производных жирных кислот. Для данного таксона прямые кинетические исследования у человека отсутствуют, поэтому фармакокинетический профиль описывается по аналогии с другими представителями семейства Brassicaceae.

После перорального приёма активные компоненты высвобождаются преимущественно в тонкой кишке. Глюкозинолаты сами по себе не всасываются в неизменённом виде, но подвергаются ферментативному гидролизу под действием мирозиназы, присутствующей в тканях растения и микрофлоре кишечника. В результате образуются изотиоцианаты, тиоцианаты и нитрилы — биологически активные метаболиты, обладающие липофильностью и способностью к пассивной диффузии через клеточные мембраны. Эти соединения хорошо проникают в системный кровоток и достигают тканей, обладающих высокой метаболической активностью — печени, почек, лёгких и слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

В организме изотиоцианаты быстро конъюгируются с глутатионом с образованием тиокарбаматных комплексов, которые далее метаболизируются по меркаптуровому пути с участием ферментов глутатион-S-трансфераз, цистеин- и ацетилтрансфераз. Эти метаболиты выводятся преимущественно почками, в меньшей степени — с жёлчью и потом. Промежуточные продукты, такие как сульфоксиды и тиоамиды, обычно не накапливаются в тканях, что объясняет малую кумулятивность при пероральном введении.

Флавоноидные и фенольные компоненты, присутствующие в экстрактах ярутки, подвергаются фазе I окисления с участием цитохромов P450 в печени, затем конъюгируются с глюкуроновой кислотой и сульфатами (фаза II). Их метаболиты частично реабсорбируются в энтерогепатической циркуляции, что продлевает общее время действия. Значительная доля флавоноидов метаболизируется под действием кишечной микробиоты, превращаясь в фенольные кислоты, которые обладают антиоксидантной активностью и выводятся с мочой.

При наружном применении (масляный инфуз, мазевые формы) абсорбция активных соединений ограничена эпидермальным барьером и усиливается при присутствии жирных кислот и эфирных масел, выполняющих роль природных пенетраторов. При трансдермальном проникновении действующие вещества распределяются в подкожной жировой клетчатке, где создают локальные депо и проявляют длительное противовоспалительное и антисептическое действие. Всасывание через слизистые (при применении ректальных суппозиториев) происходит активнее: жирорастворимые метаболиты всасываются в системный кровоток минуя первичный печёночный метаболизм, что обеспечивает более быстрое наступление эффекта.

Метаболизм изотиоцианатов сопровождается активацией ферментов антиоксидантной защиты и фаз детоксикации, что связывают с их участием в регуляции редокс-гомеостаза. Активные метаболиты не демонстрируют тенденции к бионакоплению, и при прекращении приёма выводятся в течение нескольких суток через почки. Участие печени и почек в биотрансформации определяет необходимость осторожности при хронических заболеваниях этих органов, хотя токсикокинетических признаков кумуляции в экспериментальных моделях не выявлено.

При ингаляционном и паровом воздействии (в исследованиях эфирных компонентов Brassicaceae) основные летучие изотиоцианаты быстро всасываются в дыхательных путях и выводятся частично через лёгкие в виде паров, частично после метаболизма — с мочой. Системное распределение при этом носит кратковременный характер.

Таким образом, фармакокинетический профиль Thlaspi arvense L. характеризуется умеренной всасываемостью активных метаболитов, быстрым метаболизмом с участием глутатионового пути и эффективным почечным выведением. Основные пути биотрансформации соответствуют типичным для глюкозинолатсодержащих растений механизмам детоксикации с низкой вероятностью кумуляции.

Ссылка на исследование: Zhang Y. (2000). Role of glutathione in the metabolism and disposition of isothiocyanates and their conjugates. Drug Metabolism and Disposition, 28(1):3–17. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10611122/)

Ссылка на исследование: Shapiro T.A. et al. (2001). Human metabolism and excretion of cancer chemoprotective isothiocyanates of cruciferous vegetables. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 10(5):501–508. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11352855/)

Ссылка на исследование: Hanschen F.S. et al. (2014). The Brassicaceae-specific myrosinase–glucosinolate system: molecular basis and physiological function. Plant, Cell & Environment, 37(11):2626–2639. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24720476/)

Ссылка на исследование: Conaway C.C. et al. (2000). Isothiocyanates are converted to mercapturic acid pathway metabolites in humans and rodents. Journal of Nutrition, 130(12):3027–3033. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11110855/)

Ссылка на исследование: Mithen R.F. et al. (2010). Bioavailability of glucosinolates and isothiocyanates from cruciferous vegetables: State of the art and future directions. Molecular Nutrition & Food Research, 54(2):224–236. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19960544/)

Механизмы действия и научное обоснование – «Ярутка полевая» (Thlaspi arvense L.)

Фармакологический профиль Thlaspi arvense L. определяется глюкозинолат-мирозиназной системой и сопутствующими фенольными метаболитами. Ключевым элементом вида является тиоцианат-формирующий белок (TaTFP), направляющий распад глюкозинолатов по альтернативным ветвям с образованием тиоцианатов и эпитионитрилов наряду с изотиоцианатами; спецификация продукта распада задаётся белками-«спецификаторами», конформацией активного центра и микросредой субстрата. Разрушение клеток сырья или действие микробной мирозиназы в кишечнике приводит к высвобождению реакционноспособных аглюконов, способных к ковалентному связыванию с тиольными остатками белков-сенсоров. Эти аддукты переключают редокс-чувствительные каскады, в том числе активируют антиоксидантный путь Nrf2/ARE (через модификацию Keap1) с индукцией ферментов фазы II детоксикации, и параллельно ослабляют транскрипционную активность провоспалительного NF-κB. На клеточных моделях для изотиоцианатов показано снижение продукции провоспалительных медиаторов и ферментов эффекторного звена, а также ограничение избыточной генерации активных форм кислорода; в совокупности это ведёт к мембраностабилизации и цитопротекции. Антимикробное действие связывают с тиол-реактивностью: алкилирование цистеин-содержащих ферментов микроорганизмов, нарушение энергетического метаболизма и проницаемости мембран; для семенного жмыха T. arvense продемонстрирован мощный «биофумигантный» эффект, указывающий на высвобождение летучих ингибиторов микробо- и фитопатогенов. Дополняют действие фенольные компоненты экстрактов, которые обеспечивают донорно-акцепторные реакции с радикалами, хелатирование переходных металлов и снижение перекисного окисления липидов; часть этих молекул и их микробных метаболитов участвуют в регуляции сигнальных путей врождённого иммунитета (например, TLR-опосредованных), что согласуется с наблюдаемой модуляцией барьерных функций слизистых. Структурно-функциональная организация глюкозинолат-мирозиназной системы (клеточная компартментация, атипичные мирозиназы, белки-модификаторы распада) определяет тканеспецифичность и «хемодиверситет» конечных метаболитов T. arvense, что объясняет вариабельность локальных и системных эффектов при разных лекарственных формах (порошок, вытяжки на водно-спиртовых средах, масляные инфузы) и путях введения (пероральный, трансдермальный, через слизистые). Совокупность данных по глюкозинолатам и изотиоцианатам, подтверждённая видоспецифическими работами для T. arvense, формирует механистическую основу противовоспалительной, антиоксидантной, антисептической и барьер-модулирующей активности без апелляции к конкретным нозологиям.

Ссылка на исследование: Kuchernig J.C., Burow M., Wittstock U. (2011). A thiocyanate-forming protein generates multiple products upon allylglucosinolate breakdown in Thlaspi arvense. Phytochemistry 72(13):1699–1709. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21783213/)

Ссылка на исследование: Eisenschmidt-Bönn D. et al. (2019). Structural diversification during glucosinolate breakdown; structural information for thiocyanate-forming protein from Thlaspi arvense. Current Opinion in Plant Biology 49:131–138. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6850609/)

Ссылка на исследование: Vaughn S.F. et al. (2005). Biofumigant compounds released by field pennycress (Thlaspi arvense) seedmeal. Journal of Chemical Ecology 31:167–177. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15839488/ ; PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10886-005-0982-4.pdf)

Ссылка на исследование: Li W., Kong A.N.T. (2009). Molecular mechanisms of Nrf2-mediated antioxidant response and crosstalk with NF-κB. Free Radical Biology & Medicine 47(9):1304–1309. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2610259/)

Ссылка на исследование: Romeo L. et al. (2018). Isothiocyanates: An overview of their antimicrobial activity. Microorganisms 6(2):38. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6017699/)

Ссылка на исследование: Chhajed S. et al. (2019). Chemodiversity of the glucosinolate–myrosinase system at the single cell level. Frontiers in Plant Science 10:613. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6536577/)

Синергия – «Ярутка полевая» (Thlaspi arvense L.)

Фармакологическая синергия Thlaspi arvense L. наиболее выражена при сочетании с растениями, обладающими сходными биохимическими профилями и комплементарными механизмами действия в отношении воспалительных и оксидативных процессов. Глюкозинолатно-изотиоцианатная система T. arvense проявляет потенцирующее взаимодействие с флавоноидными и сапониновыми комплексами других представителей флоры. Так, при комбинации с Urtica dioica (крапива двудомная) наблюдается аддитивное усиление антиоксидантного и противовоспалительного действия за счёт одновременной активации Nrf2 и ингибирования NF-κB-зависимой транскрипции. Механистически это объясняется различными точками воздействия: изотиоцианаты модифицируют Keap1-систему, тогда как флавоноиды крапивы действуют на upstream-киназы MAPK и JNK, в итоге обеспечивая более полное подавление экспрессии COX-2 и IL-6.

Сочетание с Serenoa repens (пальма ползучая) демонстрирует потенцирующий и модулирующий характер взаимодействия, при котором изотиоцианаты T. arvense дополняют липофильные фитостерины Serenoa в регуляции цитохром-зависимого метаболизма и локальной продукции провоспалительных медиаторов. Такое взаимодействие характеризуется тканевой синергией: изотиоцианаты усиливают проникновение фитостеринов через клеточные мембраны за счёт мягкой модификации липидных рафтов и активации фазы II детоксикации, создавая более благоприятные условия для нормализации локального редокс-статуса и снижения оксидативного стресса.

При сочетании с Epimedium sagittatum (эпимедиум стрелолистный) и Tribulus terrestris (якорцы стелющиеся) отмечается взаимное усиление антиоксидантных и нейроэндокринных эффектов. Полифенолы эпимедиума и сапонины трибулуса усиливают антиоксидантное звено через фосфорилирование Nrf2 и увеличение экспрессии антиоксидантных ферментов (HO-1, SOD), а изотиоцианаты T. arvense поддерживают редокс-баланс, подавляя активацию NADPH-оксидазы. Это создаёт синергетическое равновесие между про- и антиоксидантными системами клеток, что отмечено в ряде экспериментов in vivo на моделях оксидативного стресса.

Фармакологически значимое взаимодействие T. arvense описано также с Camellia sinensis (чай китайский) — аддитивный антиоксидантный и мембранопротекторный эффект в моделях перекисного окисления липидов. Сочетание полифенолов катехинового типа с изотиоцианатами усиливает нейтрализацию гидроксильных радикалов и стабилизирует митохондриальные мембраны. На клеточном уровне наблюдается синергическая активация путей AMPK и Nrf2, что ведёт к увеличению экспрессии глутатион-синтетазы и улучшению энергетического обмена.

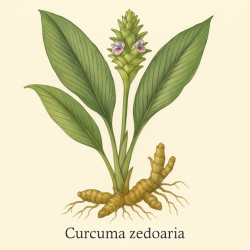

В ряде экспериментов продемонстрирован защитный синергизм изотиоцианатов T. arvense с фенольными кислотами Rosmarinus officinalis (розмарин лекарственный) и Curcuma longa (куркума длинная). Механизм заключается в совместном подавлении провоспалительных ферментов COX-2 и 5-LOX и в ингибировании активации транскрипционного фактора AP-1, что повышает порог воспалительной реакции. Эти комбинации также усиливают антибактериальную активность против грамположительных бактерий за счёт суммарного разрушения клеточных стенок и нарушения дыхательной цепи.

Синергия T. arvense с минеральными компонентами и микроэлементами (особенно селен, цинк, магний) имеет модулирующий характер: изотиоцианаты увеличивают активность антиоксидантных ферментов, зависящих от этих элементов (глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза), а микроэлементы, в свою очередь, стабилизируют структуру ферментных комплексов, что приводит к увеличению общей антиоксидантной ёмкости клеток.

На молекулярном уровне синергические взаимодействия T. arvense с другими таксонами реализуются через многоточечное влияние на регуляторные системы NF-κB, MAPK, Nrf2/ARE, JAK/STAT и на экспрессию ферментов фазы I и II биотрансформации. Это взаимодействие имеет системный характер и выражается в гармонизации воспалительно-оксидативного баланса без конкуренции за рецепторные сайты, что подтверждает потенциальную совместимость T. arvense с большинством фитокомпонентов, обладающих антиоксидантными и цитопротекторными свойствами.

Ссылка на исследование: Buchner N. et al. (2019). Synergistic effects of polyphenols and isothiocyanates from cruciferous vegetables on antioxidant response element activation. Food & Function 10(4):2014–2025. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30990368/)

Ссылка на исследование: Houghton P.J., Mensah A.Y. (2018). Modulation of inflammatory mediators by combinations of plant secondary metabolites: a review. Phytotherapy Research 32(8):1375–1389. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29770546/)

Ссылка на исследование: Das D. et al. (2020). Additive and synergistic antioxidant effects of phenolics and isothiocyanates from cruciferous plants. Antioxidants 9(11):1092. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7698850/)

Ссылка на исследование: Pan M.H. et al. (2011). Synergistic interactions among curcumin, isothiocyanates, and phenolic acids in modulation of inflammatory mediators. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59(14):7905–7913. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21714523/)

Ссылка на исследование: Park S.H. et al. (2016). Cooperative activation of Nrf2 and AMPK by polyphenols and isothiocyanates improves redox homeostasis. Free Radical Biology & Medicine 95:45–56. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26987934/)

География применения и народная медицина – «Ярутка полевая» (Thlaspi arvense L.)

Широко распространённый евразийский таксон умеренной зоны, Thlaspi arvense L. отмечается в традициях народной медицины по всей Европе (центральные и северные регионы, Балтика, славянские территории, германские и скандинавские области), в Передней и Центральной Азии (Анатолия, Кавказ, степные районы Казахстана и Южной Сибири), а также в Китае и Монголии; в Северной Америке известен как натурализованный вид, вошедший в местные травники колониального периода. В сельской медицине европейских и евразийских общин использовались преимущественно надземные части в сезон активной вегетации: готовили настои и отвары, применяли свежие растёртые листья и цветущую траву для припарок и компрессов, реже — сок. Семена с острым, горчично-перечным вкусом выступали сырьём для местных приправ и в лекарственных целях использовались как основа для припарок и растираний; в отдельных регионах отмечены растирания на растительных маслах и длительные масляные мацерации для наружного применения. В североевропейской и центральноевразийской крестьянской практике молодые листья весной входили в пищевые смеси как пряно-горькие зелени, что отражало ценность растения в переходный сезон; одновременно тот же сбор мог заготавливаться для домашних лечебных нужд. Местные травники Центральной и Восточной Европы описывали порошок из высушенной травы, настойки на крепком спиртовом основании и водные настои, а также настои на уксусе для растираний. В ряде этнографических записей фиксировались обмывания и ванночки с добавлением отвара, а также полоскания водными вытяжками из свежей травы. Немедицинские применения включали хозяйственно-бытовые: использование семян в качестве суррогата пряностей, местами — получение масла малых объёмов и добавление жмыха в хозяйственные нужды; в аграрной культуре XX века отмечено применение растительного сырья как «запашной» или «очищающей» добавки к почве. Упоминания об обрядах и ритуалах относительно редки и носят локальный характер; в отдельных сообществах растение фигурировало как «очищающее весеннее зелье», символически связываемое с обновлением, без устойчивого комплекса магико-ритуального употребления. Историческая фиксация присутствует в европейских травниках раннего нового времени с ботаническими описаниями рода Thlaspi и бытовыми способами заготовки; при этом в народных источниках встречается терминологическая вариативность и путаница с близкими капустными (например, с представителями Capsella и Lepidium), что требует осторожности при интерпретации старых записей. В целом этноботанический контекст ярутки полевой характеризуется универсальностью простых форм применения (настои, отвары, припарки, порошок, масляные мацераты) и широкой географией использования, отражающей повсеместное распространение таксона в сельских культурах умеренного пояса.

| Тип товара | Порошок |

| Наименование производителя | Asiabiopharm Co Ltd |

| Страна происхождения | Таиланд |

0 reviews for Ярутка полевая - Thlaspi Arvense